VINCENZO CAMUCCINI ROME, 1771-1844

Provenienza

Collezione Barone Vincenzo Camuccini, Palazzo Camuccini, Cantalupo in Sabina.

Mostre

1978, Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Vincenzo Camuccini (1771-1844). Bozzetti e disegni dallo studio dell’artista, n. 69.

Bibliografia

G. Piantoni De Angelis, scheda in Vincenzo Camuccini (1771-1844). Bozzetti e disegni dallo studio dell’artista , a cura di G. Piantoni De Angelis, catalogo della mostra (Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, 27 ottobre - 31 dicembre 1978), Roma 1978, pp. 72-73, n. 153; L. Verdone, Vincenzo Camuccini pittore neoclassico, Roma 2005, p. 131, fig. 21.

Questa piccola tela è un bozzetto preparatorio per una delle commissioni di maggior successo realizzate da Vincenzo Camuccini negli anni della piena maturità. Raffigura la partenza di Attilio Regolo per Cartagine, un episodio della storia di Roma che mette in risalto l’eroismo dei suoi antichi condottieri. La vicenda, narrata da Tito Livio e cantata da Orazio, ma di dubbio fondamento storico, ha luogo durante la prima guerra punica. Il console Marco Attilio Regolo, prigioniero dei Cartaginesi, viene liberato con lo scopo di convincere i Romani a stipulare la pace. In base all’accordo, se Attilio Regolo non fosse riuscito nell’intento, sarebbe tornato a Cartagine per andare incontro alla morte. Giunto a Roma, il console rivelò invece ai suoi concittadini lo stato di crisi in cui versavano i cartaginesi e li incitò a perseverare nella battaglia poiché la vittoria era a portata di mano. Quindi, mantenendo fede al patto stretto con i nemici, ritornò a Cartagine per andare incontro a morte certa, peraltro infittagli secondo la leggenda con crudeli torture.

Camuccini affronta il tema di Attilio Regolo nel 1824; il confronto tra gli elenchi autografi nei quali il pittore registrava ogni suo lavoro e diverse fonti a stampa dell’epoca dimostrano che Camuccini eseguì ben tre esemplari del dipinto, destinati a una clientela internazionale di rango, ai quali si deve aggiungere una ulteriore replica, realizzata “per lo studio” (Hiesinger, p. 316; Piantoni, pp. 72-73). Di questi quattro dipinti, solo quello rimasto nell’atelier del pittore è noto, in quanto pervenuto nel 1989 al Museo di Roma a palazzo Braschi, per lascito testamentario di uno degli eredi dell’artista (Acquisti e doni nei musei comunali, p. 47, n. 22; non esposta). Rimangono invece inedite le altre tre versioni, commissionate a Camuccini da membri della più prestigiosa aristocrazia europea del tempo: il principe russo Ivan Baryatinsky, la contessa polacca Klementyna Ostrowska nata Sanguszko e il duca di Blacas, noto collezionista di antichità, protettore e mecenate di artisti. L’Attilio Regolo appartenuto a Blacas è conservato presso il castello di famiglia a Ussé, nella Loira, mentre degli altri due l’ubicazione rimane sconosciuta. Non è chiaro quale delle tre tele sia stata commissionata per prima a Camuccini; in questo le fonti rimangono contrastanti. Tuttavia è probabile, a mio avviso, che l’opera iniziale sia quella realizzata per il principe Baryatinsky, come riporta la didascalia dell’incisione eseguita due anni dopo, nel 1826, da Domenico Marchetti (Lovery, pp. 440-42). Il completamento di questo dipinto, che aveva le ragguardevoli dimensioni di 16 x 22 palmi (metri 3,5 x 5 circa; cfr. De’ Rossi, pp. 3-4), deve essere stato però preceduto dal compimento di una versione ridotta dell’opera, destinata al duca di Blacas. Entrambe le opere erano sicuramente compiute nella prima metà del 1824, quella per Blacas sembra prima della grandiosa tela per Barjatinskij (Hiesinger, p. 316). Nella collezione del principe russo, quest’ultima avrebbe dovuto avere, a pendant, la Morte di Camilla dell’artista italo-russo Fedor Bruni, oggi al Museo Statale Russo di San Pietroburgo.

La replica per la contessa Ostrowska, non citata dal Marchetti, dovrebbe dunque essere successiva (Hiesinger, p. 316); riportata in uno degli inventari autografi di Camuccini e ricordata anche da Falconieri (Falconieri, p. 114), non è però menzionata dalle fonti del tempo. Falconieri cita inoltre un bozzetto dato alla signora Pradel (Falconieri, p. 262).

Il nostro bozzetto è senza dubbio uno studio preliminare dell’opera e deve appartenere ad una fase iniziale della ideazione del dipinto. Il confronto con la replica di Palazzo Braschi mostra infatti che, pur rimanendo invariata l’idea di fondo della composizione, le modifiche nella redazione finale sono numerose. Il quadro, ambientato sulle sponde del Tevere, raffigura Attilio Regolo mentre si appresta intrepido a salire sulla nave che lo riporterà in Africa. Con gesto eroico egli allontana da sé la moglie e i figli, che cercano di trattenerlo. Assiste alla scena, a mò di coro, il popolo romano con i suoi notabili, che incarna la gamma dei sentimenti più appropriati all’evento, costernazione, disperazione o ammirazione, sullo sfondo di essenziali architetture, consone all’età repubblicana. Nell’opera finale si nota, rispetto al bozzetto, una riduzione del numero delle figure e un loro avvicinamento al primo piano, in vista di un effetto più monumentale e solenne. Ad una fase molto più avanzata di elaborazione risalgono i disegni di panneggi relativi alla stessa composizione, esposti in questa galleria nel 2003 (Antonacci, nn. 14 e 15).

Il soggetto storico e in particolare l’exemplum virtutis tratto dalla storia romana costituiscono uno dei filoni principali lungo cui si dipana la ricerca artistica di Camuccini, fin dalle prime commissioni, quali la Morte di Cesare e poi la Morte di Virginia, ordinategli da lord Bristol sul finire del Settecento. Sono temi che avevano catalizzato l’attenzione degli artisti neoclassici nei decenni finali del XVIII secolo, a partire da David, che con il Giuramento degli Orazi (1784) crea possiamo dire il prototipo, fortunatissimo, di questo genere di opere. Camuccini ne declina lo stile in un’impostazione non meno solenne ma più narrativa, dove l’evento è illustrato con fedeltà rispetto al dettato delle antiche scritture: debita enfasi è riservata alla figura del protagonista, attorno a cui ruotano i personaggi secondari, sullo sfondo di una ambientazione sempre appropriata, frutto di una attenta documentazione storica. Ruolo chiave giocano i rimandi ai grandi modelli della tradizione classica, antica e moderna, profondamente assimilati da Camuccini negli anni della formazione e ormai inscritti nel suo DNA artistico. Ne è un esempio, nell’opera finita, la figura del marinaio intento a disormeggiare la nave, all’estrema destra del dipinto, ispirato alla celebre statua del cosiddetto Arrotino degli Uffizi.

- Federica Giacomini

-

VINCENZO CAMUCCINIDisegno miologico. Zona dorsale, spalla, braccio, avambraccio e mano

VINCENZO CAMUCCINIDisegno miologico. Zona dorsale, spalla, braccio, avambraccio e mano -

VINCENZO CAMUCCINIBaccante ubriaca

VINCENZO CAMUCCINIBaccante ubriaca -

VINCENZO CAMUCCINIAppio Claudio. Bozzetto per la parte sinistra della 'Morte di Virginia', c. 1802

VINCENZO CAMUCCINIAppio Claudio. Bozzetto per la parte sinistra della 'Morte di Virginia', c. 1802 -

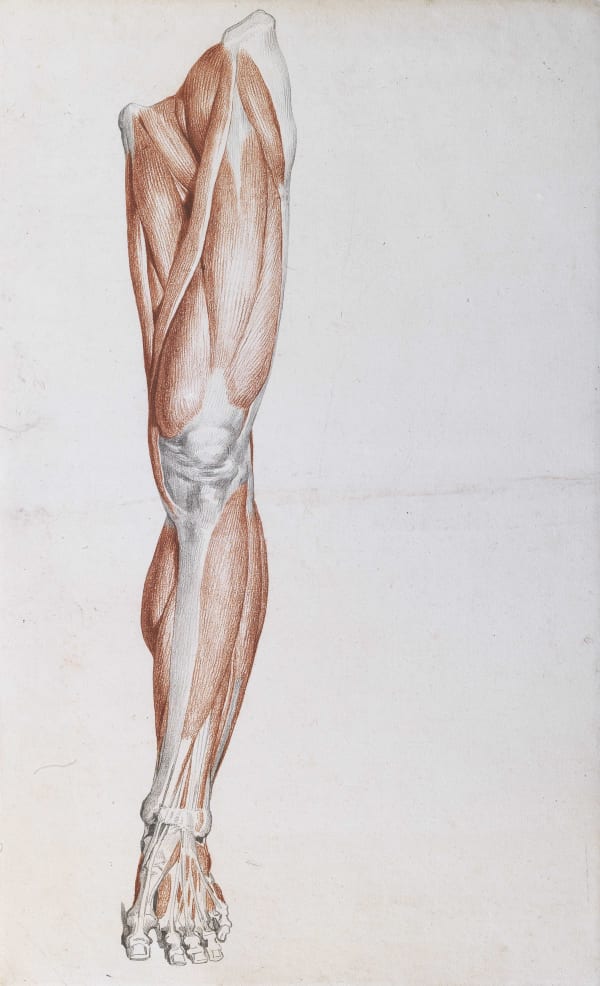

VINCENZO CAMUCCINIDisegno miologico. Coscia, ginocchio, gamba e piede

VINCENZO CAMUCCINIDisegno miologico. Coscia, ginocchio, gamba e piede -

VINCENZO CAMUCCINIOrazio Coclite, 1813 - 15

VINCENZO CAMUCCINIOrazio Coclite, 1813 - 15 -

VINCENZO CAMUCCINIRitratto del miniaturista August Grahl, 1828 c.

VINCENZO CAMUCCINIRitratto del miniaturista August Grahl, 1828 c.

Iscriviti alla nostra mailing list

Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere tutte le novità riguardo mostre, fiere e nuove acquisizioni!